記事の内容

読書記録ってみんな何を書いてるの?

ノートとアプリ、どっちで書くのがいいんだろ。読書をされる方でも迷う方はたくさんいるようです。

この記事では 読書記録をつける意味・ノートとアプリの違い・実際の書き方例 を紹介します。読書記録のポイントは「ユルめに、いい意味でテキトーに」。自分に合った方法を見つけて、楽しく読書記録を続けるコツを解説します。

【結論】読書記録は続けることが大事

・ノートとアプリどっちが良い?

・読書記録の書き方

・僕はアプリ派|書き方の例

なぜ必要?|読書記録をつける意味とメリット

記録の蓄積|どんな本を読んだのか記録

読書記録をつけると自分がこれまでに「どんな本を、いつ読んだのか」を可視化できます。

あとから振り返ると「今年はこれだけ本を読んだ」という達成感を感じやすいです。

思考の整理|本に対する感想や自分の考えを見える化

本の感想や自分の考えの記録、整理ができます。読了した冊数が増えるほど「この本、どんな内容だっけ……」ってなりがち。読みっぱなしでは流れてしまう感想も、記録すれば振り返れますし、記憶にも残りやすい。

改めて文字に起こす事で、自分の思考も整理されます。自分が本から何を感じ取ったのか、感じ取った理由は何か、書き起こすことで頭の中が整理されます。考えを展開させて行くうちに、時には新しいアイデアが生まれることも。

語彙力・表現力アップ|アウトプットが変わる

読書記録はアウトプットの練習にもなります。記録自体は自分の為に書くわけですが「どう書けば思い出せるか」と「どう表現すれば相手に伝わるか」は表裏一体です。

読書記録が習慣化すれば、自然と語彙力や表現力も磨かれていきます。

特徴比較|ノート or アプリ どっちで読書記録をつける?

紙ノートのメリット|レイアウトの自由度が高い

ノートはとにかく自由です。まっさらな紙の上に思うがままに表現出来ますし、表現しやすい。ペンを走らせるだけでOKです。文字以外に絵を描くことも、いろんな種類のペンを使うこともできます。

付箋など別のアイテムを貼り付けることも可能。アナログならではの自由さが魅力です。

紙ノートのデメリット|机が無いと書きづらい

一方で外出中や電車の中など外だと記録が難しいのが弱点。作業台がないとノートに書きづらいですよね。

ノート自体が荷物としてかさばるので持ち歩きが少々面倒なのもデメリットかも。

アプリのメリット①|どこでも記録できる手軽さ

スマホさえあれば場所を選ばずサッと記録ができます。

移動中に立ったままでも、寝る前にベッドの中でも、思いついたときにすぐ記録できるのはお手軽さ◎。

アプリのメリット②|記録の管理、検索がしやすい

データの記録は振り返りやすいです。キーワードで検索をかけられるので後から見返したいとき非常にラク。

読んだ冊数など自動で集計してくれるアプリもあったりと、読書履歴を見える化しやすい点も魅力です。

以下記事では電子書籍で読書記録をつける方法について解説しています。ぜひあわせてご覧ください。

アプリのデメリット|操作感・自由度は△

アプリは決められた入力フォームが多く、レイアウト自由度は低め。

「イラストをいれたい」「文章を自分の好きなようにレイアウトしたい」人には物足りないかもしれません。

何を書けばいい?|読書記録の書き方

「何を書けばいいのかわからない」という人のために、基本の書き方をまとめました。

読了後に一気に、ではなく読みながら書く

読み終えてから、だと書く量が多くなりますし読みながら感じた細かい部分が抜け落ちがち。忘れないうちに思いついた時にすぐメモすると抜け漏れを防げます。

タイトル・作者・読んだ日を書く

最低限これだけでも「読書記録」として機能します。いつどんな本を読んだか見ると内容もぼんやり思い出せます。

心に刺さった文章やシーンを転記する

気になったり面白かった文章はまるっとメモするといいです。その抜き出した部分があなたにとってのその本のハイライトになります。

なぜ刺さったのか理由を具体的に書く

前項とセットで大事なところです。なぜ刺さったのか「具体的な理由」を書き残すと自分の感情やその本に対する感想の解像度がグッとあがります。

その本は面白かったのか・面白くなかったのか書く

シンプルな感想も書いておきましょう。意外と見落とされがちですがその本自体が「面白かったのか、また読みたいか、人に薦めたいか」も書き残しておくのがおすすめ。

面白い・面白くないと感じた理由を具体的に書く

これも前項とセットで大事です。どうして面白い・面白くないと感じたのか「具体的な理由」をセットで書いておきましょう。

冊数が増えてくると自分の好きな本や作家さんの傾向が見えてきて、次の本選びに活かせます。また自分が大切にしている価値観や考え方の輪郭がくっきりしてくると思います。自分以外の人にも説明できるくらい。この言語化する工程を丁寧に行うことで、表現力がアップしていきます。

意味が分からなくて調べた単語とその意味を書く

イメージしやすいと思いますがシンプルに語彙力アップに繋がります。

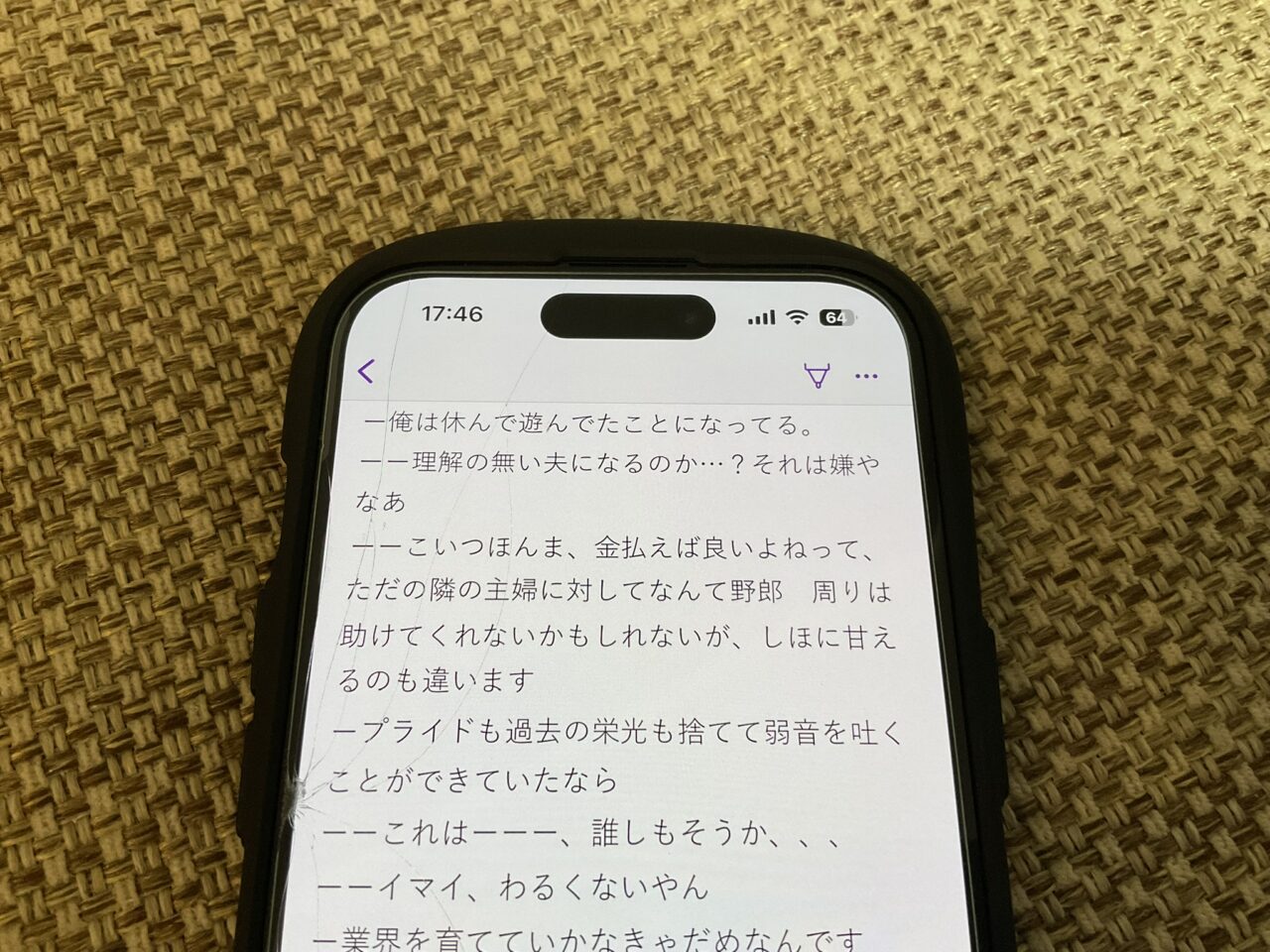

読書記録は箇条書きでもOK

結構大事なポイントです。無理に文章にしなくてもOKです。何故なら自分の為に書く文章だから。後で見返した時に自分自身が分かればいいんです。箇条書きのメモのかたまりで全く問題ありません。

本に直接書き込むのもOK

紙の本であれば直接書き込んじゃうのも手です。文章の転記が無い文、お手軽な方法とも言えます。ただし古本屋で売ることはできなくなっちゃいますが。

記録はひとことだけでも全然OK

色々書いてきましたが「この本面白かった」とか「泣けた」とか「主人公かっこよかった」とかひとことだけでも十分です。

無理に書かなきゃって思うと負担になりますし、楽しくありません。ラクに、シンプルに。これが継続するコツです。

管理人はどうしてる?|僕の読書記録の書き方

一例として僕の読書記録の書き方を紹介します。

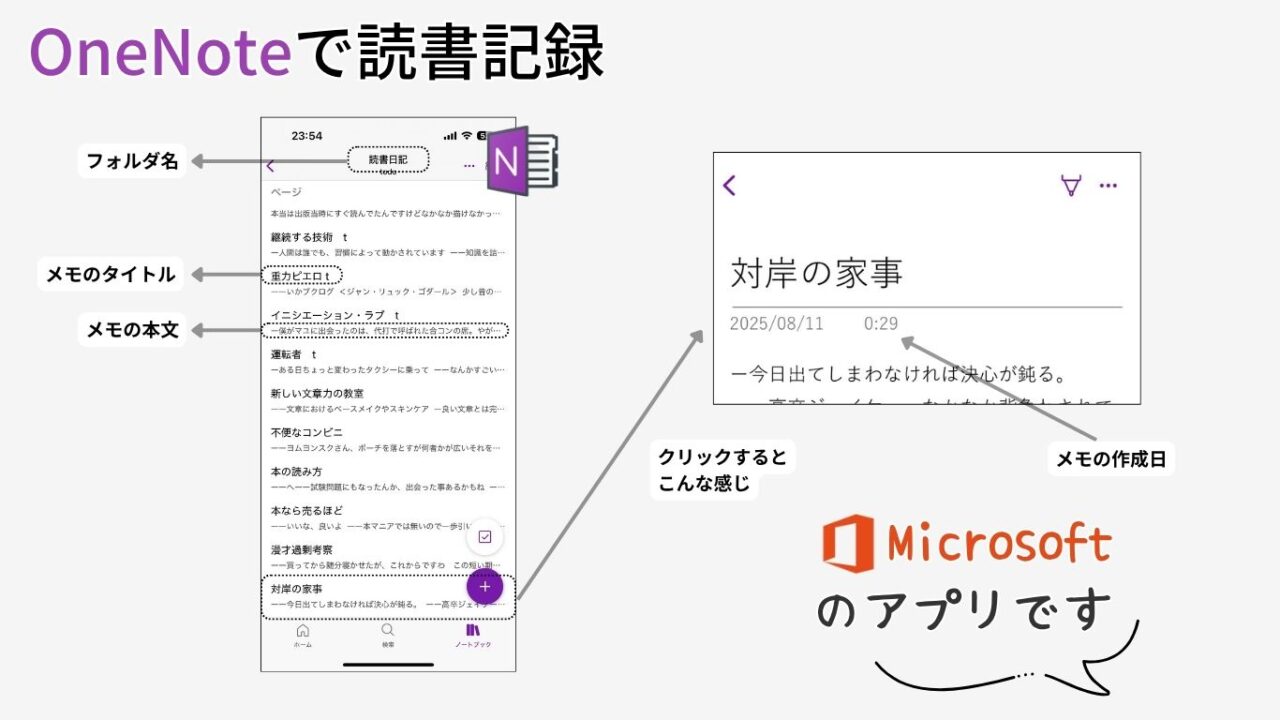

記録はアプリで|OneNoteを使用

MicrosoftのOneNoteというアプリを使っています。スマホとPC間で同期できるのも便利なポイント。移動中でもどこでも記録できてお手軽。

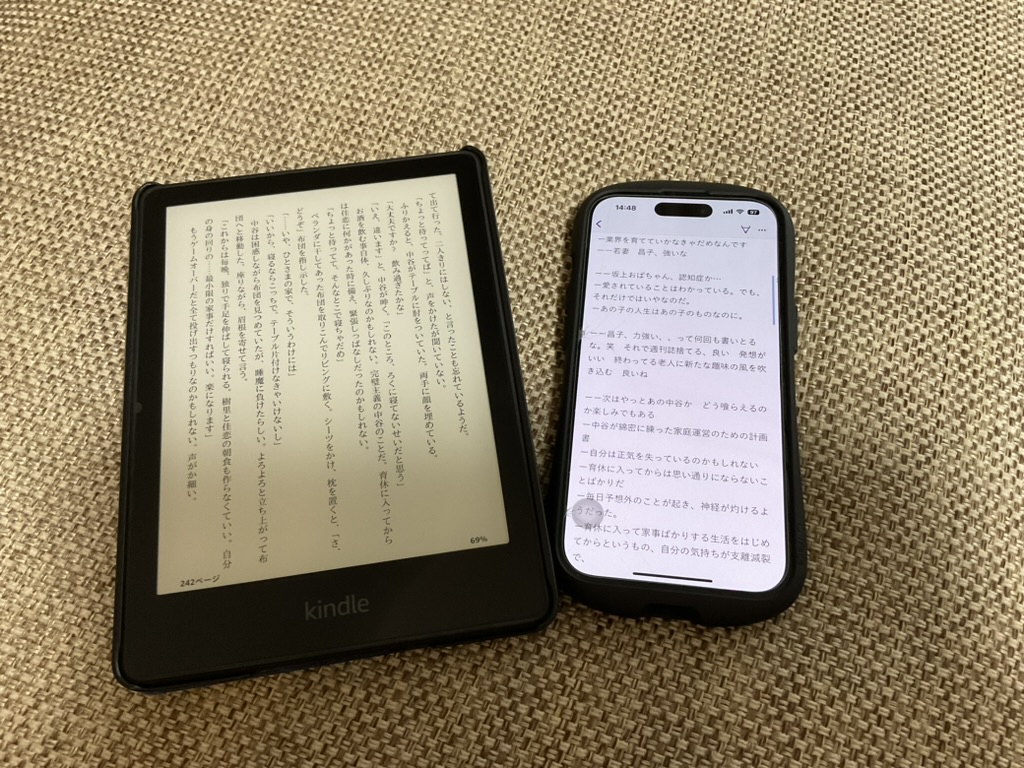

読みながら記録

印象的なシーンが出てきたらその場でメモ。後から思い出す必要なし。

箇条書きでメモ

短文でOK。とにかく簡単を重視。

あと見返した時に自分さえ分れば良いです。だからめっちゃくちゃな書き方です。笑

自分が感じた事とその理由を書く

「なぜ心に残ったのか」を書けるとより良いです。何度も繰り返せば一つの自己分析にもなります。

読み終わったら、全体を通した感想を書く

一冊の総括として最終的な感想を1〜2行残します。

とにかく楽に続けられる方法を選ぼう

とにかく「ゆるく」できるだけ「ラクな」方法がおすすめです。凝った記録を目指すと続かないですし、記録が目的になってしまいます。大事なのは読書しながら色々思考をめぐらせることです。

まとめ|続けやすい方法で読書記録を始めよう

【結論】読書記録は続けることが大事

・ノートとアプリどっちが良い?

・読書記録の書き方

・僕はアプリ派|書き方の例

読書記録は紙ノートでもアプリでも、どっちで始めてもOKです。正解はないので自分に合った方法を選びましょう。

特に最初は「エイやっ」で適当に決めちゃって大丈夫です。なんか合わないなって感じた時に方向転換すれば問題無し。僕も最初は紙ノートで記録を始めましたが、その後アプリに切り替えました。

まずはひとこと記録することから始めてみてください。慣れてきたらボリュームを増やしてみましょう。あなたが快適な読書ライフを過ごせることを祈って締めたいと思います。それでは!( ´∀`)

コメント ※管理人からの返信が必要な場合はお問合せフォームをご利用ください。